Es war auf dem Turm-der-Sinne-Symposium im letzten Herbst in Nürnberg; es ging um „das Tier im Menschen“. Der mir damals noch unbekannte Mediziner Achim Peters trug seine Erkenntnisse aus der Adipositasforschung unter dem Titel „Dicke leben länger“ vor. Dahinter steckte seine Theorie des egoistischen Gehirns. Ich empfand die Präsentation und auch den in der Diskussion offenbar werdenden Stil als zu dogmatisch. Auch seine These, dass es allein der Stress sei, der den einen krank und den anderen dick macht, kam etwas schmalspurig daher.

Auf dem Gesundheits- und Fitnessmarkt ist man einiges gewöhnt: Da werden fast allwöchentlich neue Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Kenngrößen der körperlichen Leistungsfähigkeit, allerlei schädlichen Einflüssen und gesundheitsfördernden Gegenmaßnahmen postuliert. Vieles davon trifft zu, wieder anderes ist leicht als Pseudowissenschaft zu entlarven. Beispielsweise lese ich im aktuellen Informationsblatt meines Fitnessstudios, dass „Entsäuerung“ die Wunschfigur bringe und dass „Entschlackung der entscheidende Schritt zur Topfigur“ sei. Aber neben solchem Unfug gibt es viel Bedenkenswertes.

Die Gemengelage aus Gesundheitsangeboten und –theorien überfordert uns. Wir sind nicht gut darin, eine Vielzahl von Mechanismen und Theorien im Kopf zu behalten und deren Bedeutung zu beurteilen und gegeneinander abzuwägen. „Haben wir eine halbwegs schlüssige Hypothese über die möglichen Ursachen unserer Beobachtungen gefunden, neigen wir dazu, diese Hypothese als einzig mögliche Erklärung der beobachteten Effekte anzusehen und die Suche nach konkurrierenden Hypothesen abzubrechen.“ (System der Denkfallen) Diese Tendenz wird noch dadurch verschärft, dass wir bevorzugt in eindimensionalen Ursache-Wirkungsketten denken und die Vernetzung der Ursachen und die Nebenwirkungen außer Acht lassen. Die Fitnessgurus und Gesundheitsapologeten nutzen diese Schwächen aus und preisen ihre Sicht der Dinge als jeweils allein seligmachend an.

Der Rummel um die Theorie des egoistischen Gehirns passt ins Bild. Achim Peters tut einiges dafür, dass wir in die Denkfalle der Blickverengung tappen. Aber der Argwohn ist geweckt. Ich will genauer wissen, was an der Sache dran ist und inwieweit die Theorie des egoistischen Gehirns unser Denken über Fitness, Gesundheit und Dicksein verändern kann.

Achim Peters ist ein Erfolgsautor und hinter ihm steht eine ganze Riege von Wissenschaftlern und Instituten. Seine Veröffentlichungen machen einen seriösen Eindruck und auch in Magazinen kommt er ausgiebig zu Wort, beispielsweise im Artikel „Wenn die Seele dick macht“ (DER SPIEGEL 7/2013, S. 98-106). Die Theorie lässt sich offenbar nicht als Humbug abtun. Welche Möglichkeiten hat angesichts dieser formalen Autorität der skeptische Nichtfachmann, sich ein Bild von der spektakulär erscheinenden Theorie zu machen? Wie prüft er deren Relevanz?

Es ist nicht aussichtslos. Was hilft, ist die Blickfelderweiterung. Dabei helfen die folgenden Fragen:

- Was wissen wir bereits? Was ist der Stand der Diskussion?

- Was genau wird behauptet?

- Welche Prüfungen wurden durchgeführt und wie stichhaltig sind diese?

- Wie groß ist der Wissenszuwachs durch die neue Theorie? Welche Bedeutung hat sie?

Was wir bereits wissen: Gesundheits- und Ernährungsstudien

Als Lebenszeit verkürzende Risikofaktoren gelten: geringe Lebensqualität, Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck, Stress; auch das Übergewicht wird immer wieder genannt. Aber unser Körper ist ein hochkomplexes System. Die behaupteten eindimensionalen Ursache-Wirkungsbeziehungen kommen darin nicht vor. Es ist kein Wunder, dass die von den Fitness-Gurus angebotenen Trivialerklärungen und Patentrezepte oft zueinander im Widerspruch stehen. Gut, dass der Adressat ein kurzes Gedächtnis hat: Nur der neueste Trend zählt.

Aber wir verfügen auch über verlässliche Informationen. Seit den 1970er Jahren werden in den USA Gesundheits- und Ernährungsstudien durchgeführt. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen dem BMI (Body Mass Index) und der Sterblichkeit (Mortalität) her. Der BMI einer Person ist gleich ihrem Gewicht (in kg) geteilt durch das Quadrat der Größe (in Metern); und die Mortalität ergibt sich aus der Anzahl Todesfälle innerhalb eines bestimmten Zeitraums (beispielsweise 1 Jahr) bezogen auf die Größe der betrachteten Population.

Der BMI soll den Grad der Fettleibigkeit messen. Tut er das? Es gibt Zweifel: Ein muskelbepackter Athlet kommt auch ohne dicke Speckschwarte auf ein eindrucksvolles Gewicht. Es gibt bessere Indikatoren für Fettleibigkeit als den BMI. Aber dieses Maß hat sich durchgesetzt und wird allgemein angewendet. Man muss sich seiner begrenzten Aussagekraft bewusst sein.

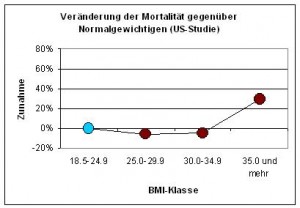

Eine aktuelle US-Studie von Katherine M. Flegal und anderen (“Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard Body Mass Index Categories”, Januar 2013) zeigt, dass das Normalgewicht (BMI ab 18.5 bis 24.9) gar nicht so ideal ist. Die Sterblichkeit der Übergewichtigen (BMI von 25 bis 29.9) und sogar der leicht Adipösen (30 bis 34.9) ist um 6% bzw. 5% geringer. Erst Adipositas des Grades II und III lässt die Sterblichkeit gegenüber derjenigen der Normalgewichtigen um 29% ansteigen.

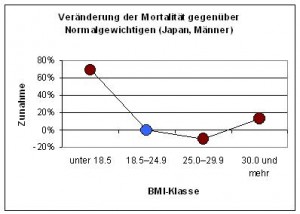

Die Japaner haben offenbar ein geringeres Problem mit dem Übergewicht. In einer der US-amerikanischen Studie vergleichbaren japanischen Untersuchung („Impact of obesity, overweight and underweight on life expectancy and lifetime medical expenditures: the Ohsaki Cohort Study“, 2012) unterscheiden Masato Nagai und seine Mitstreiter die Adipositasklassen nicht, dafür betrachten sie zusätzlich die Untergewichtigen (BMI unter 18.5). Und siehe da: Auch das Untergewicht ist ein bedeutender Risikofaktor.

Der Zusammenhang zwischen Mortalität und BMI hat – über alle Altersgruppen und Todesursachen gesehen – einen U-förmigen Verlauf. Die bessere Stressbewältigung durch die Dicken kann eine (!) der Ursachen für ihre geringere Sterblichkeit sein. Aber es kann auch daran liegen, dass sie in Krisenzeiten über Reserven verfügen. Der Ausspruch „Dicke leben länger“ mag zwar etwas übertrieben scheinen, aber ganz falsch ist er nicht. Dass er für uns überraschend kommt, liegt daran, dass wir unablässig mit den Sprüchen der Fitness- und Gesundheitsbranche konfrontiert sind, die uns die Topfigur als anzustrebendes Ziel anpreist. Die Erkenntnisse der Wissenschaft liegen zwar leicht zugänglich vor, aber sie fallen uns nicht ins Auge; wir müssen uns selber darum bemühen.

Auch die hier betrachteten Studien haben ihre Mängel: Die Daten werden über alle Altersgruppen zusammengefasst. Auch wird nicht nach Vorbelastung und Risikofaktoren unterschieden. Diese Aggregierung der Daten kann Effekte verfälschen oder unsichtbar machen. Eine Aufschlüsselung nach Altersgruppen beispielsweise bringt einen interessanten Sachverhalt ans Tageslicht: Katherine M. Flegal vom Center of Disease Control and Prevention (CDC) erklärt, dass eine Fülle von Daten darauf hindeute, dass sich Adipositas im Alter weniger stark auf die Mortalität auswirke als in jüngeren Jahren („Übergewicht überbewertet?“, Spektrum der Wissenschaft, 10/2005, S. 24-31).

Was wird behauptet?

Wir wenden uns nun der Theorie des egoistischen Gehirns zu. Eine Übersicht bietet der Aufsatz „The selfish brain: stress and eating behavior“ von Achim Peters, Britta Kubera, Christian Hubold und Dirk Langemann (Frontiers in Neuroscience, 30.5.2011). Ich beziehe mich auf diesen Text und die eine oder andere dort angegebene Quelle.

Achim Peters geht von Umfragen, Dokumentationen von Langzeitexperimenten und Ergebnissen der Neurophysiologie und Endokrinologie aus, die in der wissenschaftlichen Literatur dokumentiert worden sind. Besonders zwei Beobachtungen hebt Achim Peters hervor.

- Eine Umfrage unter Studienanfängern, die den Einfluss des studienbedingten Stresses auf das Körpergewicht belegen sollte, ergab, dass nach einem Studienjahr eine Mehrheit der Studenten an Gewicht zugelegt und andere an Gewicht verloren hatten.

- In einem Langzeitexperiment zogen Mütter aus einem Problemviertel in ein stressärmeres, besseres Wohnviertel um. Nach 15 Jahren waren diese Frauen dünner als die Frauen der Vergleichsgruppe.

Die erste Beobachtung liefert Achim Peters die Motivation für seine Modellbildung. Peters schreibt, dass die Arbeitgruppe ein mathematisches Modell der zerebralen Versorgungskette benutzte, um die Auswirkungen eines langfristigen Anstiegs des zerebralen Energiebedarfs zu simulieren.

Für das Aufnehmen der Energie braucht der Körper Insulin, das Gehirn kommt ohne das aus. Durch Unterdrückung der Insulinsekretion sorgt das eigensüchtige Gehirn dafür, dass die mit der Nahrung aufgenommene Energie in Form von Zucker vorrangig ihm zur Verfügung steht: „Ein Brötchen für das Gehirn, nur ein Brötchen für den Körper“, wie Peters es ausdrückt. Auf diese Weise lässt sich die Gewichtsabnahme der kleineren Gruppe der oben genannten Studienanfänger erklären. Kurz gesagt: Diese Gruppe von Menschen ist schlank, aber ihre Gesundheit ist gefährdet, wenn die Stesssituation lange anhält.

Wenn dieser den Körper belastende Unterdrückungsmechanismus nicht funktioniert oder auf lange Sicht gesehen erlahmt, dann holt sich das Gehirn immer noch, was es braucht: Es wird mehr gegessen und das Gehirn erhält ebenfalls sein Brötchen, aber – mangels Insulinunterdrückung – landen drei im Körper. Das Körpergewicht nimmt zu.

Wie wird geprüft?

Was Achim Peters uns mitteilt, sind offenbar die Schlussfolgerungen aus Simulationsläufen. Die Frage ist, inwieweit die Hypothese und das Simulationsmodell durch Experimente am realen Objekt überprüft worden sind. Peters bietet dazu einen Rückgriff auf die Beobachtungen, die ihn zur Modellbildung veranlasst hatten.

Die erste Beobachtung – die über die stressgeplagten Studenten – überzeugt mich nicht so recht: Was ist eigentlich verwunderlich daran, dass bei einigen Studenten das Gewicht zu und bei anderen abnimmt? Hätte man vorab durch ein unabhängiges Kriterium sagen können, bei welchen der Studenten das Gewicht zu- und bei welchen es abnehmen würde, dann hätte die Beobachtung sicherlich mehr Gewicht.

Auch das Langzeitexperiment mit den Müttern hat nur eine geringe Aussagekraft zugunsten der Theorie des egoistischen Gehirns: Das geringere Gewicht kann ja auch darauf zurückzuführen sein, dass die neue Umgebung mehr Anregung zur Betätigung bot oder dass das Angebot des Supermarkts im Viertel gesundheitsorientiert war oder dass die Frauen in der Nachbarschaft neue Freunde und gute Vorbilder für Verhaltensänderungen fanden, und so weiter?

Also: Es bleiben viele Fragen offen. Aber das ist in der Wissenschaft normal und stellt nicht von vornherein die Theorie selbst infrage.

Resümee

Naturwissenschaft ist vom Wesen her reduktionistisch. Das ist ein Grund ihres Erfolgs. Den meisten Wissenschaftlern ist die begrenzte Reichweite ihrer Erkenntnisse bewusst. Der Rummel um die Theorie des egoistischen Gehirns lässt diese Bescheidenheit vermissen. Ein Wirkmechanismus wird, wie auf dem Gesundheits- und Fitnessmarkt üblich, als die Erkenntnis schlechthin verkauft. Die Erfahrungen mit den verschiedenen Diäten und ihrer Unwirksamkeit sollten uns vorsichtig machen: Der Körper ist ein hoch komplexes System und es gibt eine Vielzahl von Wirkungszusammenhängen. Achim Peters hat wohl einen dieser Zusammenhänge ans Licht geholt. Wir sollten das richtig einordnen und unserem Hang zu einfachen Erklärungen und zur Bevorzugung eindimensionaler Ursache-Wirkungsbeziehungen widerstehen, sonst laufen wir womöglich in die falsche Richtung.

… zuerst einmal Glückwunsch zum SPIEGEL-Leserbrief. Nun ein paar Anmerkungen zu deiner berechtigten Frage, ob Dicke aus den von Peters dargestellten Gründen länger leben. Wäre es denkbar, dass Dicke, wenn sie denn wirklich eine niedrigere Mortalitätsrate aufweisen, deshalb eine höhere Lebenserwartung haben, weil sie dicke Bequeme oder bequeme Dicke sind? Meiden sie vielleicht wegen reduzierter Mobilität und Agilität oder gar aus Freude an sicheren Genüssen und aus erdgebundener Bequemlichkeit riskante Aktivitäten? Wäre das schon der stoische Dicke mit einem Überlebensvorteil? Dass Fettreserven bei Frauen ein Vorteil sein können, behauptet auch die Ethnologie, so dass wir auch über die Unterschiede bei Männlein und Weiblein bei der Betrachtung von Fettleibigkeit sprechen müssen. Schließlich fällt mir noch ein, dass Adipositas zum Formenkreis der psychischen Erkrankungen zählt wie auch Anrexia nervosa bzw. Bulimie; in beiden Fällen wird der BMI als Richtlinie gerne beim entsprechenden Verhaltenstraining benutzt.

Belustigt hat mich in deinem kritischen Beitrag, dass der Ausspruch Dicke lebten länger nicht ganz falsch sei; dann ist er natürlich auch nicht ganz richtig, also stehen wir am Anfang der Debatte, dessen Ergebnis du in deiner Überschrift schon so richtig vorwegnahmst: „Dicke leben länger – oder auch nicht“, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50:50. Wir haben den üblichen Hütchen-Trick. Dieser These daher auch nicht so ganz trauend, werde ich morgen wieder brav mit Gabi in unser Fitnessstudio gehen und meinem BMI gemäß etwas Gutes für meine Gelenke tun. Denn wendige Dicke leben wahrscheinlich auch länger als solche, die den ganzen Tag nur herumhängen und beim Fressen in die Glotze starren. Du hast ganz recht, die Studien mit den Studenten und Müttern haben eine schwache Basis; was habe ich oft in den Klinikervorlesungen gelacht, wenn der Herr Kollege bei jseiner neuesten Studie mit der Probandenzahl n = 8 oder 12 ankam. Denn, wie du schon sagtest, ist das Dicksein von sehr komplexen Faktoren und Prozessen abhängig, die Untersuchung seines Vor- oder Nachteils ist aber an Objektivität, Validität und Reliabilität und Wiederholbarkeit der Versuche gebunden, und alles das scheint mir bei Peters Untersuchung doch nicht ausreichend gewährleistet zu sein.

In diesem Sinne rate ich nur, lieber nicht auf dick zu setzen, denn das „..oder nicht“ könnte viele mehr Gewicht als nur 50% haben.

… Du stellst aber auch schwierige Fragen, an deren Beantwortung man dann ordentlich herumknobelt und sitzt.