Person of the year des TIME Magazins für 2022 ist Wolodymyr Selenskyj (26.12.2022, S. 34-51). Da Selenskyj vor seiner politischen Karriere Schauspieler, Komödiant und Filmproduzent war, liegt die Frage nahe, welchen Anteil die Propaganda an seinen Auftritten hat. Vorweg: Ich schreibe über Propaganda und verbinde damit keine moralische Wertung. Im Artikel Moralisieren ist unmoralisch! steht, warum.

1. Das Narrativ. Ohne zentrale Message geht es nicht. Diese wird gleichlautend wiederholt bis zur geistigen Ermattung des Adressaten oder fortwährend in unterschiedlichen Varianten vorgebracht. Bei Selenskyj sind es Variationen der Grundmelodie To save Ukraine means to save Democracy. Selenskyj in einem Interview bei Bild TV: Wir sterben auch für Sie und Ihre Freiheit (RND, 09.03.2022, 22:32). Unklar bleibt unterdes, was unter Freiheit zu verstehen ist. Ist es die Freiheit von willkürlicher Gewalt (Rechtsstaatlichkeit), die Freiheit von einschränkenden Gesetzen und Vorschriften (Neoliberalismus), die Freiheit der Begüterten (Plutokratie) oder die Freiheit aller von wirtschaftlichen Zwängen (Sozialismus). Jeder macht sich seinen eigenen Reim daraus und findet es gut. Das ist ein Barnum-Effekt. Freiheit ist ein ideales Wort im Dienst der Propaganda.

2. Zuspitzung. Von zentraler Bedeutung in einer Kampagne wie auch im Kino sind die ikonischen Momente: John Wayne, der ein Gewehr lässig hält (Stagecoach), Humphrey Bogart mit „Here’s looking at you kid“ (Casablanca), Wolodimir Selenskyj im olivgrünen T-Shirt, das seine kräftigen Oberarme betont und Kampfbereitschaft signalisiert.

3. Prägnanz. Selenskyj richtet den Blick fest in die Kamera, er adressiert den Menschen. Seine vielen Reden sind kurz, prägnant und jedermann verständlich: Subjekt, Prädikat, Objekt, keine Schnörkel, nur Nachdruck. Aus der UN-Rede des ukrainischen Präsidenten vom 21. Sep. 2022:

Nations of the world!

Ukraine wants peace. Europe wants peace. The world wants peace. And we have seen who is the only one who wants war.

4. Hebelwirkung. Das Gelingen braucht ein zugeneigtes Umfeld. Wer hochmotorisierte Auto verkaufen will, tut gut daran, den Ausbau von Schnellstraßen zu fördern. Aus dem TIME-Artikel:

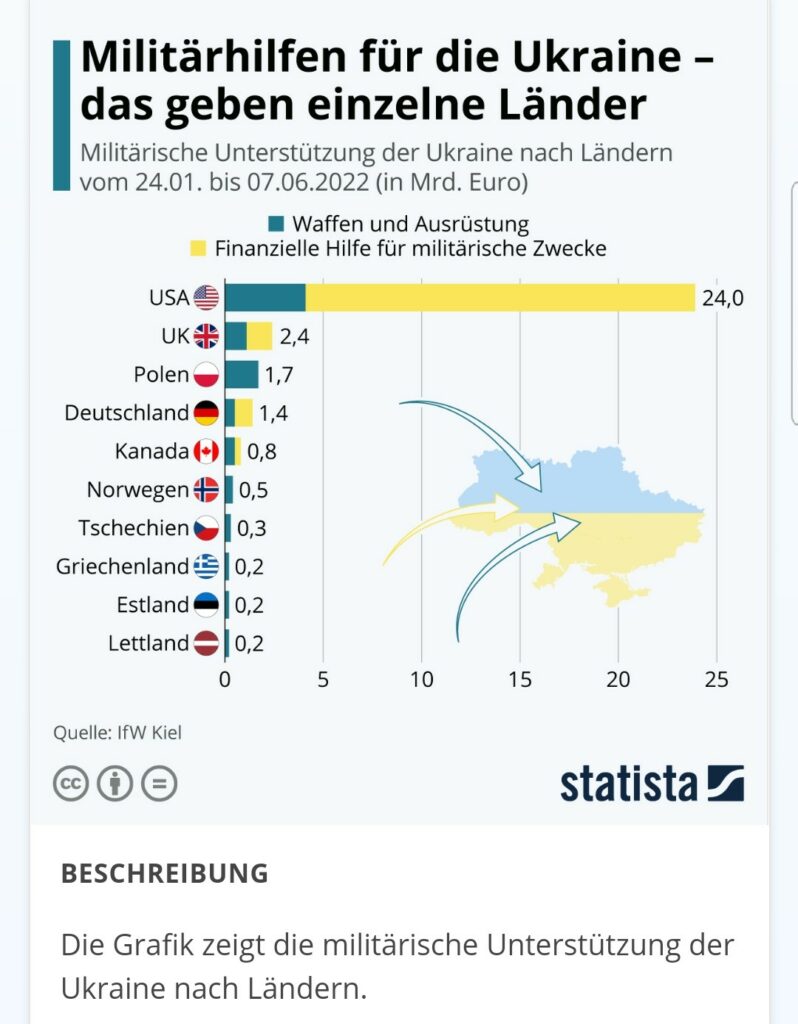

Zelensky has dialed into the World Economic Forum in Davos and the NATO summit in Madrid. He has granted interviews to talk-show hosts and journalists and held life chats with students at Stanford, Harvard, and Yale. He has leveraged the fame of entertainment superstars to amplify his calls for international support… The attention of the world serves as a shield.

5. Handle im Einklang mit deinen Zielen (Conform to the Objektives ist eine Regel aus dem Buch Propaganda von Edward Bernays, 1928). Das ist wohl die überzeugendste Leistung des Wolodymyr Selenskyj: seine Bereitschaft in Kiew zu bleiben und sich großen Gefahren für sein Leben auszusetzen.

Mein Urteil: Wolodimir Selenskyj nutzt Techniken der Propaganda beispielhaft und vorbildlich.

Weiterlesen