Das YouTube-Video Stoppt die Grünen endlich! wurde mir empfohlen. Ich verschaffte mir einen ersten Eindruck und machte ein paar kritische Bemerkungen. Darauf die Antwort: „Trotzdem finde ich es gut, wenn man auf das grundsätzliche Problem unserer heutigen Medienwelt hinweist und das jemand tut, der genau zu dieser gehört.“

Dem kann ich mich anschließen. Aber nichts ist so gut, als dass es sich nicht verbessern ließe. Ich ergreife diese Gelegenheit und und liefere eine genauere Kritik ab.

Alexander Prinz, der Autor, beginnt mit einem Fake-Angriff auf die Grünen. Darin habe er „kein einziges echtes Argument“ vorgebracht, bekennt Prinz. Er wolle nur zeigen, mit welchen Scheinargumenten wir es in den sozialen Netzen zu tun haben. Dann zeigt er die Argumentationsmuster auf, die seiner Meinung nach der Irreführung dienen.

Unter den von Prinz angeprangerten Argumentationsmustern sind auch einige, die im Hoppla!-Artikel Täuschende Argumente bereits aufgetreten sind. Eins dieser Muster nenne ich Stellvertreter. Im Video heißt es Ignoratio elenchi: Wenn du etwas nicht beweisen kannst, dann beweise etwas anderes und behaupte, es sei dasselbe.

Weitere Argumentationsmuster, die hier ebenfalls eine Rolle spielen, sind das Dilemma-Argument (falsche Dichotomie) und die Petitio principii.

Um eine irreführende Argumentation aufzuzeigen, genügt es nicht, das Argumentationsmuster zu benennen. Dem Debunker bleibt nicht erspart, auch den inneren Widerspruch der Argumentation im konkreten Fall aufzuzeigen. Ich greife ein Beispiel aus dem Video heraus.

Wer für den Verbrenner argumentiert, indem er behauptet, dass „die Mehrheit offensichtlich keine E-Autos haben will“, der benutzt ein Argumentum ad populum. Das ist eine Art Autoritätsarguments, bei dem der Mehrheit Autorität zugesprochen wird.

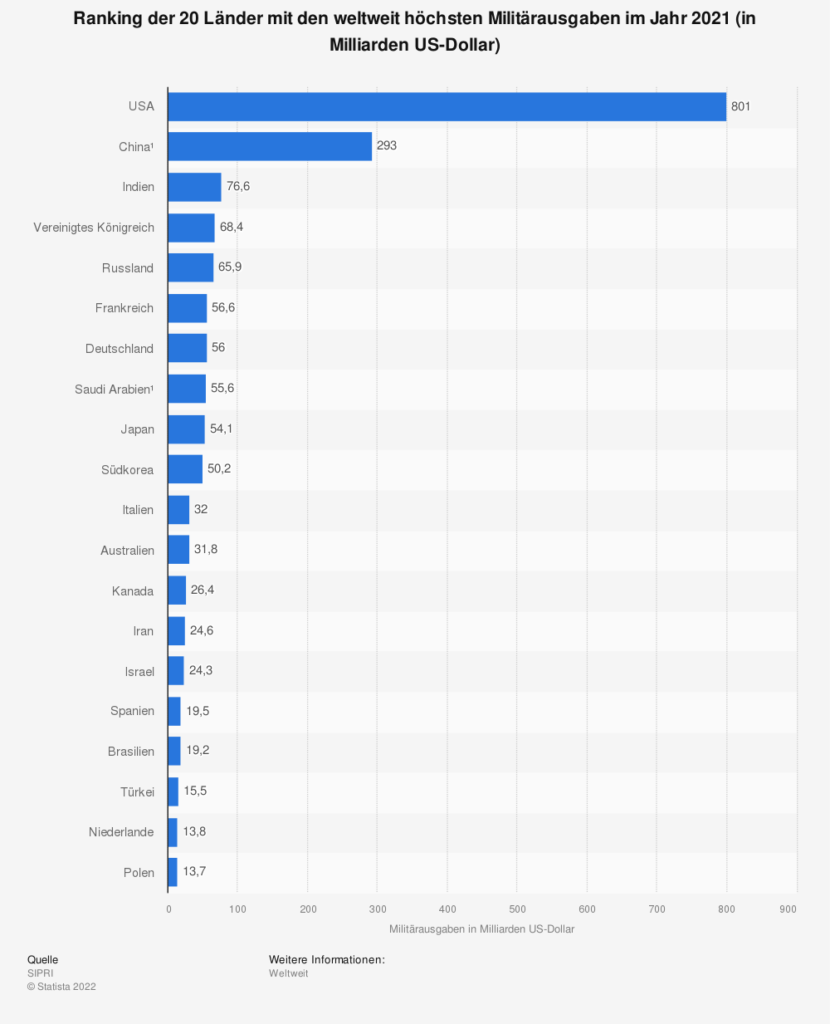

Diese Argumentationsfigur ist ein erster Hinweis auf Irreführung. Sie rechtfertigt einen Anfangsverdacht, mehr aber nicht. Dem Debunker bleibt nicht erspart, die Datenlage zu eruieren: „Derweil ist der Anteil reiner Elektroautos an den PKW-Neuzulassungen in Deutschland 2022 laut Kraftfahrt-Bundesamt auf fast 18 Prozent gestiegen. Hybride eingerechnet sind fast 50 Prozent der Neuwagen mindestens teilweise elektrisch angetrieben.“ (Statista, 16.02.2023)

In diesem Lichte gesehen, ist das Argument tatsächlich nicht irreführend, anders als im Video unterstellt. Ich halte das Argument tatsächlich für schwach, aber ein Scheinargument ist es nicht. Dass es nicht weit trägt, kann man an den Statistiken und an den Trends sehen.

Argumente, gute oder schlechte, als Scheinargumente zu apostrophieren, ist auch nur ein Scheinargument. Für die Entlarvung von irreführenden Argumenten gibt es kein einfaches Rezept!

Manipulation und Propaganda sind Bestandteil des sozialen Lebens und nicht eliminierbar. Nur in einer von Axiomen definierten Welt hat man die Möglichkeit, wahr von falsch zweifelsfrei zu unterscheiden. Sogar Fakten als Prüfstein für gute und zutreffende Argumente beruhen letztlich auf sozialen Übereinkünften. Das sehen dogmatische Naturalisten freilich anders: Für sie gibt es eine naturgegebene Wahrheit, die man nur erkennen müsse – eine Sondermeinung, die wir hier nicht berücksichtigen müssen.

Man muss sich schon selber darum kümmern, dass man in dieser Welt zurechtkommt. Mein Credo hat Arthur Schopenhauer treffend formuliert: „Allein auch wenn man Recht hat, braucht man Dialektik, es zu verfechten, und muss die unredlichen Kunstgriffe kennen um ihnen zu begegnen; ja oft selbst welche brauchen, um den Gegner mit gleichen Waffen zu schlagen.“

Alexander Prinz manipuliert selbst, wenn er Dieter Nuhr bezichtigt, Scheinargumente als Arbeitsprinzip zu haben. Mit der Frage „Wie viele Menschen kann man in regionaler Biowirtschaft ernähren?“ spricht Nuhr nämlich ein seit den 70er Jahren diskutiertes Problem an. Ich bezweifle wie er, dass die Energiewende ohne Zwangsmaßnahmen zu schaffen sein könnte. Bleiben wir bei Dieter Nuhr: Er hat eine Meinung, die muss einem nicht gefallen. Einem Satiriker Scheinargumente als Arbeitsprinzip vorzuwerfen, ist schräg, oder?

Ohne Werbung, sprich Propaganda, gäbe es dieses YouTube-Video nicht. Ich empfehle bissfeste Kost: das Büchlein Die Kunst Recht zu behalten von Arthur Schopenhauer und das maßgebende Werk Propaganda von Bernhard Edward Bernays.

In einem muss ich Alexander Prinz recht geben: Medienkompetenz ist ein Bildungsauftrag. Er gehört an die Schule, aber auch ins Elternhaus, wie das Essen mit Messer und Gabel.