Relativist oder Wahrheitssucher

In meinen 15 Jahren bei der Skeptikerbewegung habe ich eine Menge gelernt. Am Anfang stand für mich die erste kantsche Frage: Was kann ich wissen? Darüber gerieten zwei Parteien in Streit: die Relativisten und die Wahrheitssucher. Relativismus ist in diesen Kreisen ein Schimpfwort. Ich gestehe, dass ich mich dieser Partei zurechnen muss. Ich habe gelernt zu differenzieren. Herausgekommen ist eine Ehrenrettung des Relativismus.

Wenn von Relativismus die Rede ist, denkt kaum noch jemand an Protagoras („Der Mensch ist das Maß aller Dinge“), eher kommt einem Einsteins Relativitätstheorie in den Sinn. Damals wie heute: der Relativismus verweist auf die Grenzen unserer Erkenntnis.

Der Relativismus sieht die Wahrheit von Aussagen, Forderungen und Prinzipien grundsätzlich als von etwas anderem bedingt an. Nehmen wir beispielsweise die Mathematik: Die Wahrheit eines Satzes hängt immer von Axiomen und von vorab postulierten Rechenregeln ab. Ein Mathematiker wird niemals fragen, ob diese Axiome in einem höheren Sinne wahr sind, ob sich ihre Wahrheit aus einem kosmischen Gesetz ergibt. Er setzt sie einfach als wahr voraus. Und solange sich kein Widerspruch daraus ergibt, ist das auch in Ordnung. Derartige Axiomensysteme sind nicht einander gleichwertig. Es gibt bessere und schlechtere und sogar völlig ungeeignete. Für einen Ingenieur oder einen Naturwissenschaftler hängt ihr Nutzen davon ab, was man damit erklären kann, das heißt, welche Beziehung zwischen physikalischen Größen sie herzustellen gestatten.

Insofern ist der Mathematiker ein Musterbeispiel für einen Relativisten. Obwohl Wahrheit für ihn ein Begriff ist, sucht er nicht nach der allumfassenden Wahrheit. Er versucht nicht, das Wesen dieser Welt zu ergründen. Extreme Exemplare dieser Spezies verlangen von ihren Gedankengebäuden sogar, dass sie keinerlei Nutzen haben, so wie Godfrey Harold Hardy: „Ich habe nie etwas gemacht, das ‚nützlich‘ gewesen wäre. Für das Wohlbefinden der Welt hatte keine meiner Entdeckungen – ob im Guten oder im Schlechten – je die geringste Bedeutung, und daran wird sich vermutlich auch nichts ändern. Ich habe mitgeholfen, andere Mathematiker auszubilden, aber Mathematiker von derselben Art, wie ich einer bin, und ihre Arbeit war, zumindest soweit ich sie dabei unterstützt habe, so nutzlos wie meine eigene.“ Mathematik, die ein Ingenieur voller Stolz anwendet, bedeutet Hardy nichts; er nennt sie „trivial“ (Davis, Hersh, 1985, S. 85).

So gesehen ist Mathematik Relativismus in Reinstform. Sie ist geradezu das Gegenteil von Wahrheitssuche im großen Maßstab. In ihr geht es nicht um die Erkenntnis des Wesens dieser Welt, nicht um das Absolute.

Naturalisten und Realisten behaupten unermüdlich, dass die Hauptaufgabe des Wissenschaftlers das Streben nach Wahrheit sei. Wahrheit ist für sie die Übereinstimmung unserer Aussagen mit dem was ist. Sie geben zu, dass es Wahrheitskriterien nicht gibt. Zur Beschreibung dessen, was ist, haben sie nur die Aussagen der Wissenschaft zu bieten. Wahrheit wäre demnach die Übereinstimmungen der Aussagen mit genau diesen Aussagen. Das finde ich unbefriedigend.

Es ist wohl eher so: Der Wissenschaftler strebt nach Erkenntnis, nicht aber nach der Wahrheit. Unsere Erkenntnis, unser Wissen setzt sich aus all den Hypothesen zusammen, die eine strenge Prüfung bestanden haben. Also auch in der Wissenschaft gibt es keine unbedingten oder absoluten Wahrheiten. In der Wissenschaft kommt der Relativismus darin zum Ausdruck, dass unter konkurrierenden Theorien immer die besser bestätigte gewinnt. Also: sowohl in der Mathematik als auch in der Wissenschaft gibt es keine voraussetzungslose Erkenntnis oder Wahrheit. Alles ist relativ.

In Mathematik und Naturwissenschaft kann man von Wissensfortschritt sprechen. In der Wissenschaft werden Theorien durch bessere ersetzt. In der Mathematik kommt mit jedem Erkenntnisschritt nur etwas hinzu, vorausgesetzt dass nichts vergessen wird. Da der Wissensumfang immer größer wird, stellt sich früher oder später das Problem, dass Wissen – unter anderem aufgrund schlechter Kopien – verschüttet wird und damit unauffindbar bleibt. Dann geht doch etwas verloren.

In Mathematik und Wissenschaft haben wir es mit einer Aufwärtsbewegung und zuweilen mit einer Abwärtsbewegung zu tun. Ganz anderes auf dem Gebiet der Moral. Dort geht es nicht auf und ab, sondern eher hin und her.

Was soll ich tun?

Der wissenschaftliche Fortschritt sorgt für veränderte Lebensverhältnisse und Moralvorstellungen. Die Moralvorstellungen früher Generationen mögen aus der Mode gekommen sein – schlechter als unsere sind sie deshalb nicht.

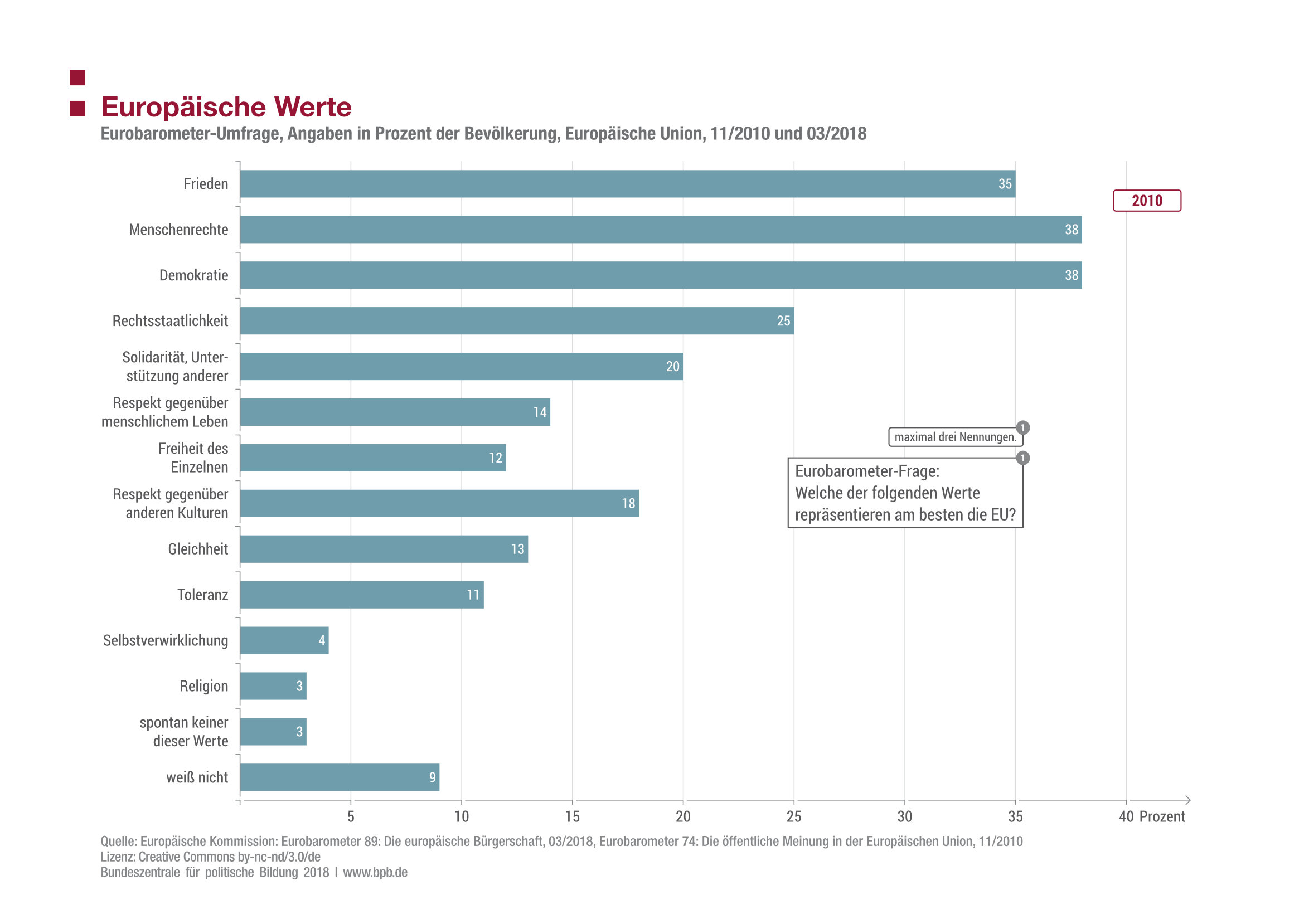

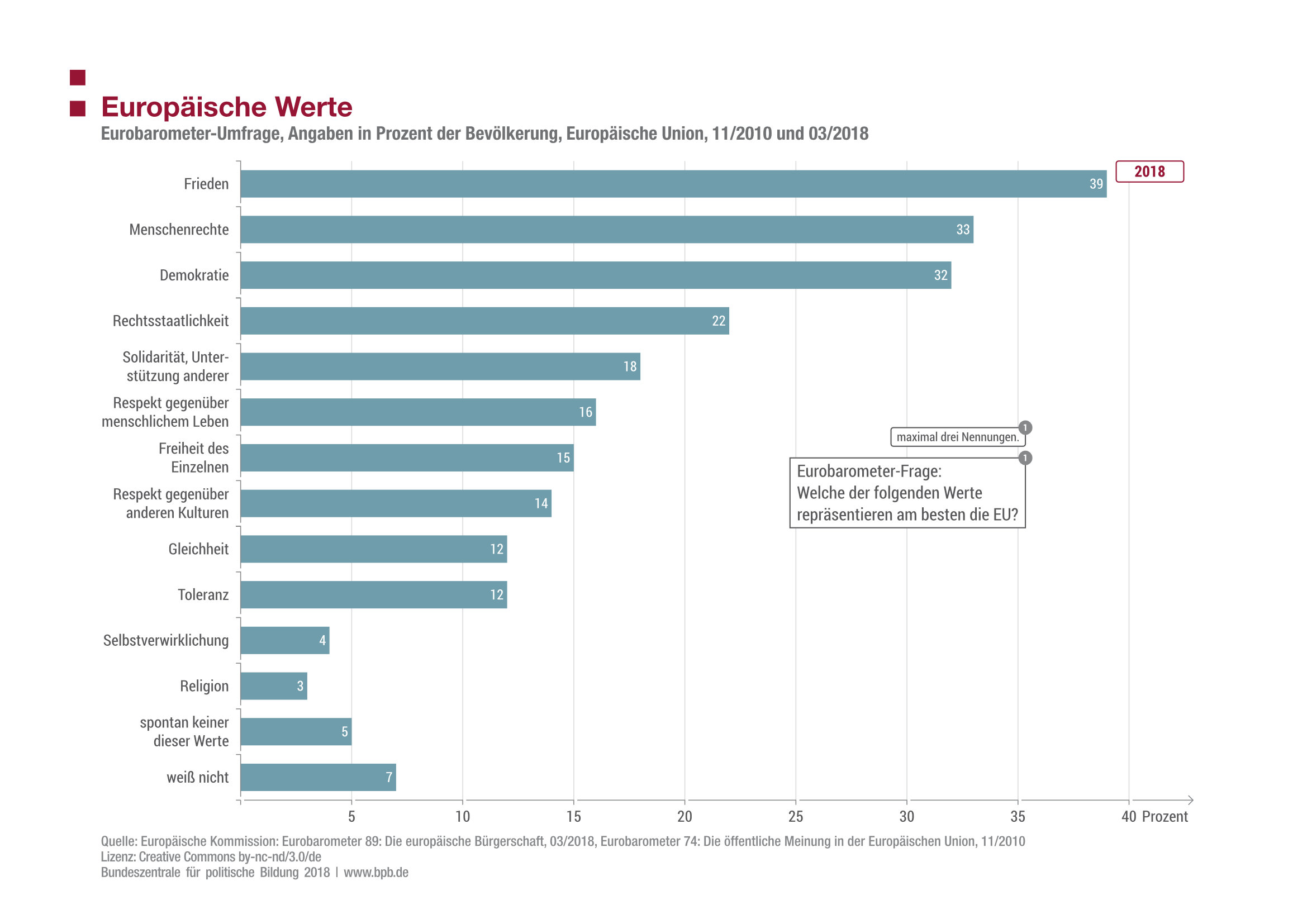

Jeder fragt sich wohl irgendwann einmal, was der Sinn des Lebens ist. Was sind die Werte, die für uns alle verbindlich sind? Meine Antwort ist lapidar: Der Sinn des Lebens ist das Leben, weiter nichts. Sogar einem Empiriker wie Ian Morris ist das zu wenig. Er rechnet zu den menschlichen Grundwerten Fairness, Gerechtigkeit, Liebe und Hass, Selbstschutz und die gemeinsame Vorstellung, dass manche Dinge heilig sind. Für ihn sind das aber keine unverrückbaren Wahrheiten, sondern sie werden in Abhängigkeit von den sich ändernden Lebensverhältnissen unterschiedlich interpretiert. Das ist zweifellos ein relativistischer Standpunkt („Beute, Ernte, Öl“. 2015, S. 315). Passenderweise zitiert er Bert Brecht: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.

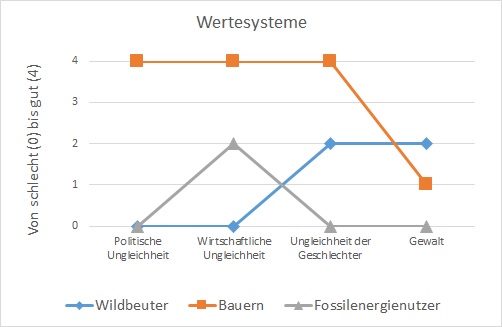

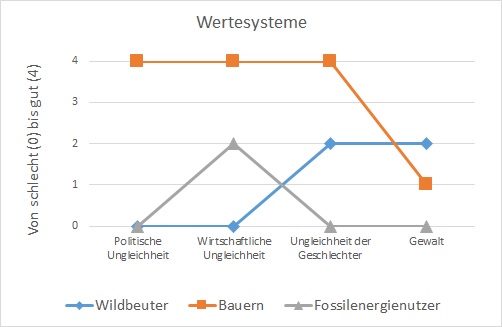

Seine Theorie der moralischen Flexibilität macht er an drei aufeinander folgenden grobkörnigen Kulturen deutlich, derjenigen der Wildbeuter (Jäger und Sammler), der Bauern und der Fossilenergienutzer (Industriegesellschaft).

Weiterlesen →