Rückblick auf das Problem, die Zwei-Drittel-Lösung und den Fifty-fifty-Irrtum

Der Zwist um das Drei-Türen-Problem (Ziegenproblem) wurde im Jahr 1990 von Marilyn vos Savant in einer ihrer Kolumnen angestoßen. Ihr Lösungsvorschlag stieß auf teilweise erbitterten Widerspruch; und es waren Geistesgrößen unter ihren Gegnern. Dieser Widerspruch ist bis heute nicht verstummt.

Dabei gibt es einfache Beweise dafür, dass Marilyn vos Savant richtig liegt. Auf meiner Denkfallen-Seite habe ich die Sache dargestellt. Hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung.

Das Problem. Große Fernsehshow. Der Supergewinn verbirgt sich hinter einer von drei Türen. Der Kandidat trifft seine Wahl. Die Tür wird jedoch zunächst nicht geöffnet. Der Showmaster öffnet eine der beiden anderen Türen, wohl wissend, dass dahinter eine Ziege als lebende Niete angepflockt ist. Der Showmaster stellt dem Kandidaten nun frei, bei seiner ursprünglichen Wahl zu bleiben oder die dritte der Türen zu öffnen. Soll er, oder soll er nicht?

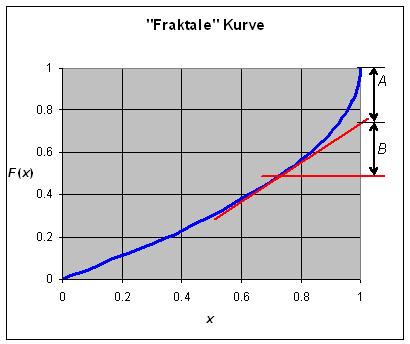

Lösung. Es lohnt sich, zu wechseln. Durch den Wechsel verdoppelt sich die Gewinnwahrscheinlichkeit von 1/3 auf 2/3. Und so lässt sich diese Zwei-Drittel-Lösung begründen: Hinter der vom Kandidaten gewählten Tür steckt der Hauptgewinn mit der Wahrscheinlichkeit 1/3. Mit der Wahrscheinlichkeit 2/3 steckt der Hauptgewinn hinter einer der beiden anderen Türen. An diesen Wahrscheinlichkeiten ändert sich durch die Offenbarung einer Niete durch den – voraussetzungsgemäß gut informierten – Showmaster gar nichts. Der Showmaster liefert Information. Und diese kann der Kandidat nutzen.

Der Fifty-fifty-Irrtum. Die weitaus meisten der Befragten (erfahrungsgemäß so um die 99%) meinen allerdings, dass es sich nicht lohnt, neu zu wählen. Sie kommen zum Schluss, dass es egal ist, was man macht. Dieser populäre Fifty-fifty-Irrtum beruht auf einer falschen Anwendung des Indifferenzprinzips („Wenn keine Gründe dafür bekannt sind, um eines von verschiedenen möglichen Ereignissen zu begünstigen, dann sind die Ereignisse als gleich wahrscheinlich anzusehen“, John Maynard Keynes). Anstatt es korrekterweise nur auf die Ausgangssituation anzuwenden, wird das Prinzip fälschlich auch auf die durch den Showmaster veränderte Situation übertragen: Es stehen nur noch zwei Türen zur Wahl, und hinter jeder der Türen befindet sich der Hauptgewinn mit derselben Wahrscheinlichkeit von 50%; was aber nicht stimmt.

Die Kontroverse

Vertreter der Fifty-fifty-Lösung besitzen großes Beharrungsvermögen und sie sind wenig zimperlich, wenn es um die Verteidigung ihrer Position geht. Auf den Seiten für Unterhaltungsmathematik der Magazine wurde das ausgiebig dokumentiert. Auch das Internet hat viel zu bieten.

Ich wähle einen der ernst zu nehmenden Einwände gegen die Zwei-Drittel-Lösung (www.gfksoftware.de/Ziegenproblem/, kommentierte Version): „Die Reaktion der großen Mehrheit auf die angebliche Zwei-Drittel-Lösung für das ‚Ziegenproblem‘ kann man durchaus so interpretieren, dass sie ‚intuitiv‘ richtig erkannte, dass an der Sache etwas faul ist – nur dass sie nicht genau sagen konnte, wo der Haken liegt. Das Ziegenproblem hat als ‚bestes Beispiel für das Scheitern menschlicher Intuition‘ deshalb eine so große Berühmtheit erlangt, weil die behauptete Lösung gar nicht stimmte.“

Was genau soll es sein, das an der Zwei-Drittel-Lösung nicht stimmt? Und was spricht für die Fifty-fifty-Lösung?

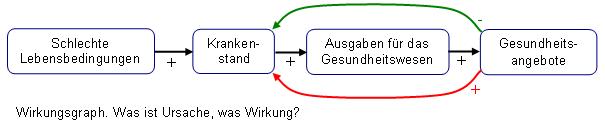

Der Einwand geht dahin, dass man ja über die Absichten des Showmasters gar nichts weiß. Ist der Showmaster böswillig und er will den Kandidaten reinlegen, dann macht er sein Angebot nur, wenn der Kandidat mit seiner Wahl schon richtig gelegen hat. Der wohlwollende Showmaster hingegen wird sein Angebot dann unterbreiten, wenn der Kandidat zunächst auf eine Niete getippt hat. Der zum Wechsel bereite Spieler hat beim böswilligen Showmaster keine Chance, den Gewinn zu erhaschen, beim wohlwollenden erhält er ihn mit hundertprozentiger Sicherheit.

Jetzt ist klar zu erkennen: Der Beweis der Zwei-Drittel-Lösung beruht auf der stillschweigenden Annahme, dass der Showmaster fair ist. Sein Angebot macht er unabhängig davon, welche Wahl der Kandidat getroffen hat. Das kann er beispielsweise dadurch sicherstellen, dass er vor der Show darüber entscheidet.

Jetzt kommt die Psychologie ins Spiel

Die Fifty-Fifty-Lösung lässt sich unter anderem durch die Annahme retten, dass der Showmaster zwischen bös- und gutwillig schwankt: In etwa zwei Drittel der Shows ist er böswillig und im restlichen Drittel wohlwollend, was der Kandidat aber nicht erkennen kann. Auch der wechselbereite Kandidat wird dann mit der Wahrscheinlichkeit von 1/3 den Gewinn erhalten. Der Kandidat kann durch den Wechsel seine Gewinnchancen also nicht verbessern und genausogut bei der ersten Wahl bleiben.

Der Verteidiger der Fifty-fifty-Lösung geht noch weiter, wenn er behauptet „Wer nichts über die Strategie des Showmasters weiß, liegt mit der These richtig, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit für die beiden verbleibenden Türen jeweils gleich 1/2 ist.“

Diese Beweisführung basiert wieder auf Annahmen, und zwar ziemlich künstlichen. Es ist kein Grund ersichtlich, warum gerade solche verzwickte Annahmen unterstellt werden sollten.

Aber Hoppla! – Ich frage mich, welches Spiel hier eigentlich gespielt wird. Haben wir es noch mit Logik und Mathematik zu tun oder sind wir schon auf dem Gebiet der Psychologie?

Ein Fall von Selbstbetrug?

Denksportaufgaben sind knapp und knackig. Alles was sich der Adressat denken kann, muss man nicht sagen. Im Fall des Drei-Türen-Problems liegt es nahe, die Fairness des Showmasters stillschweigend zu unterstellen. Wer diese Annahme in Zweifel zieht, kommt nicht darum herum, nach den Absichten des Showmasters zu fragen. Eine solche Frage habe ich noch nie vernommen. Es kommt wohl kaum zu Missverständnissen.

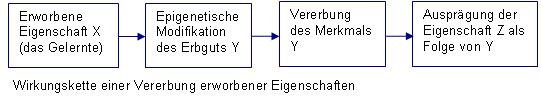

Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Kontroverse einfach darauf zurückgeht, dass die Fifty-fifty-Fraktion nicht wahr haben will, dass sie sich geirrt hat. Irren ist erlaubt und eigentlich nicht ehrenrührig. Aber wer will vor sich selbst schon gerne dumm dastehen. Da ist es doch besser, man erfindet eine Geschichte, die aus der falschen Lösung eine richtige macht. Das Selbstwertgefühl wird auch noch dadurch gesteigert, dass diese nachträgliche Rationalisierung eine gehörige Menge Gehirnschmalz erfordert.

Noch ein Ausweg für die Fifty-fifty-Freunde

Die Fifty-fifty-Freunde haben noch einen Weg gefunden, ihre Lösung zu rechtfertigen. Sie betrachten die Situation, dass der Showmaster eine Tür öffnet und sein Angebot unterbreitet. Der Kandidat weiß nicht, ob er es mit einem böswilligen, einem wohlwollenden oder einem fairen Showmaster zu tun hat: „Es bleibt nur der Münzwurf: so erwischt der Kandidat – unabhängig vom Verhalten des Moderators! – mit Wahrscheinlichkeit 1/2 die richtige Tür. Jegliche Bevorzugung einer bestimmten Tür würde dagegen seine Chance im schlimmsten Fall verringern.“ (Marc C . Steinbach über Autos, Ziegen und Streithähne, Juli 2000)

Der Kandidat hat im Falle des Angebots also eine Gewinnchance von fünfzig Prozent, unabhängig von den Absichten des Showmasters. Aber danach war in der Denksportaufgabe gar nicht gefragt. Gefragt war, ob ein Wechsel günstiger ist oder nicht. Der Münzwurf schützt zwar vor einem böswilligen Showmaster. In anderen Fällen vernichtet er Gewinnchancen. Auf die Frage, ob ein Wechsel von Vorteil ist, gibt es beim Verzicht auf die Annahme eines fairen Showmasters keine schlüssige Antwort.