Angela Merkels Buch Freiheit habe ich mir sofort nach Erscheinen am vergangenen Dienstag, den 26.11.24 besorgt. Mehr als den Prolog habe ich noch nicht geschafft, denn der Wälzer braucht Zeit. Die werde ich mir nehmen. Schon die auch bei mir auf DDR und BRD aufgeteilte Biografie schafft Verbundenheit.

Einmal, so erinnere ich mich, habe ich Angela Merkel auch gewählt. Ich bin halt Wechselwähler. Jedenfalls fand ich seinerzeit, dass sie einiges richtig gemacht hat: Im nachbarschaftlichen Verhältnis zu Russland und in der Flüchtlingskrise 2015/2016. Ihren Gebrauch des Wortes „alternativlos“ fand ich aber schon immer grässlich. Dann kamen die AfD und Putins Angriffskrieg. Die „Wahrheit“ wurde neu kalibriert.

Abgesehen vom Prolog ist mein Informationsstand zum Buch gegeben durch die Videos der Interviews mit Anne Will am Vortag und am Tag der Buchvorstellung im Deutschen Theater.

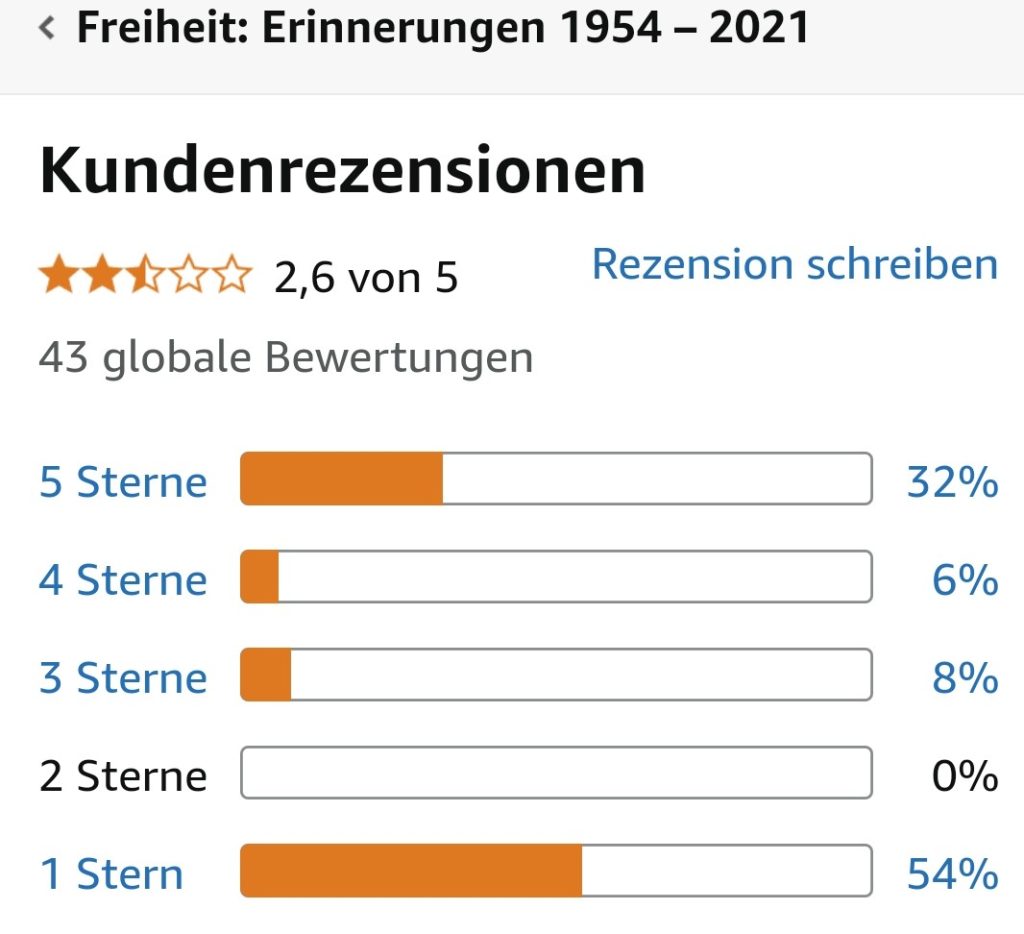

Was mich heute schon zu einem Artikel provoziert, sind die stante pede erschienenen 38 Rezensionen bei Amazon – so der Stand heute, zwei Tage nach Erscheinen des Buches.

Über die Hälfte davon sind Verrisse in dieser Tonlage:

Wie banal kommt sie daher, ohne kritische Reflexion, ohne ein Eingeständnis ihrer Fehler.

Eine andere:

Merkel vermeidet konsequent, Fehler einzugestehen. Weder die umstrittene Energiewende noch die Herausforderungen der Eurokrise oder die Polarisierung der Gesellschaft durch ihre Migrationspolitik werden kritisch beleuchtet.

Es geht noch toller:

Sowohl der Titel als auch der Preis für dieses Schundwerk sind eine Frechheit.

Auf der Gegenseite heißt es:

Einen so tiefen und ehrlichen Einblick, ohne sich zu bemitleiden oder zu bejubeln, habe ich selten seitens eines Politikers gelesen.

Und:

Frau Merkel war das beste Staatsoberhaupt das wir je hatten.

Den meisten Rezensenten geht es nicht um das Buch, sondern um die Politik. Sie müssen das Buch also gar nicht gelesen haben. Die Rezensionen spiegeln Zerrissenheit und Polarisierung unserer Gesellschaft. Darin sind die USA Vorreiter und kein gutes Vorbild.

Der Tumult um das Buch führt uns einen weiteren Irrtum vor Augen, nämlich das, was ich die Erinnerungsfalle nenne. Der Volksmund sagt: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Die Verzerrung der Wirklichkeit kann sich in die eine oder die andere Richtung auswirken, als Beschönigung oder als Übertreibung. Dabei ist das, was man im Nachhinein für falsch hält, oftmals nur ein ganz Normaler Irrtum. Ich neige dazu, auch die Nord Stream Pipeline für einen solchen zu halten. Was das Buch selbst angeht, werde ich mich später noch einmal melden.

Weiterlesen