Psychokinese, also das Bewegen von Gegenständen allein mit der „Kraft“ der Gedanken, funktioniert nicht. Der Geist für sich allein kann keine kausale Wirkung auf die Materie ausüben. In diesem Punkt sind sich sogenannte Skeptiker und Naturalisten sicher.

Überhaupt hat das Geistartige einen schlechten Ruf – nicht nur unter Naturalisten. Wenn sich Samuel Hahnemann auf „geistartige Arzneikraft“ beruft, um die Wirksamkeit seiner homöopathischen Arzneimittel darzutun, dann ist das für die Gegner der Homöopathie Grund genug, das Ganze als Humbug abzutun.

Und tatsächlich: Telekinese wurde bislang nicht überzeugend nachgewiesen und was die arzneiliche Wirkung homöopathischer Präparate angeht, konnten seriöse Tests nichts Positives zutage fördern. Allein der Placeboeffekt tut sein Werk.

Realismus, Monismus

Der Naturalist rechnet das Geistartige, von dem hier die Rede ist, der Übernatur zu und er besteht darauf, dass es diese Übernatur nicht gibt oder dass sie zumindest keinerlei Wirkung auf die von physikalischen Gesetzen regierte Welt hat. Er leugnet jegliche Kausalbeziehung zwischen dem Geistartigen und der beobachtbaren Welt. Die Berufung auf Geistartiges ist ihm ein untrügliches Anzeichen für Unsinn (TCM, Scientabilität).

Mentales gibt es für den Naturalisten als neurophysiologischen Zustand oder Prozess des Gehirns. In diesem Sinne ist er Monist: Alles ist mit physikalischen Gesetzen beschreibbar und letztlich Materie. Das Vorbild dieser Ansicht liefert das Lehrgedicht „De rerum natura“ („Über die Natur der Dinge“) von Lukrez.

In den eingangs genannten Fällen macht er mit seinem Urteil, das auf der Leugnung des Übernatürlichen gründet, nichts falsch. Denn bei Telekinese, Homöopathie und vielen anderen Anomalien verflüchtigt sich die Wirkung beim näheren Hinsehen, so dass sich eine Suche nach den Ursachen erübrigt und Geistartiges gar nicht erst in Betracht zu ziehen ist.

Dualismus

In der frühen Neuzeit lieferte René Descartes den Gegenentwurf zum Monismus. Er unterschied die denkende Natur von der körperlichen: „Endlich, wenn es noch Leute gibt, die von der Existenz Gottes und ihrer Seele nicht hinlänglich überzeugt sind, so mögen sie wissen, dass alle anderen Dinge, deren sie vielleicht weit sicherer zu sein meinen, wie beispielsweise der Besitz eines Leibs und dass es Gestirne und eine Erde und ähnliche Dinge gibt, weniger zuverlässig ausgemacht sind.“ (Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs, Viertes Kapitel)

Descartes sagt uns damit, dass sich Körper und Geist als voneinander Getrenntes auffassen lassen: das Physikalische einerseits und das Mentale andererseits. Von der Seele anstelle des Geistigen ist hier nicht die Rede. Überhaupt verzichte ich weitgehend auf metaphysische und religiöse Anteile in der Definition des Körper-Geist-Dualismus. Ob das Mentale für Descartes eine nicht lokalisierbare und zeitlose Substanz ist, ob es auch losgelöst vom Körper existiert, und was Gott damit zu tun hat, soll uns hier nicht weiter belasten.

Schauen wir uns den weltlichen Teil von Descartes‘ Dualismus genauer an. Die Anregung dazu habe ich von Richard Rorty, der sich im zweiten Kapitel („The Invention of Mind“) seines Buches „Philosophy and the Mirror of Nature“ (1979) mit der Geschichte des Dualismus beschäftigt. Rorty sagt uns in moderner Sprache, wie der obige Satz des Descartes zu interpretieren ist.

Rorty stellt heraus, dass das Mentale in Descartes‘ Sinn all das umfasst, was wir zweifelsfrei erkennen können. Erscheinungen und Vorstellungen wie aufkommende Gedanken und mentale Bilder gehören demnach zu den paradigmatischen mentalen Einheiten. Darüber hinaus zählen rohe Gefühle (Schmerz, Qualia) dazu. Das sind Erscheinungen, die nicht mit Vorstellungen verbunden sind. Auch bloße Vorstellungen (Glaubensinhalte, Wünsche und Absichten), die nicht zugleich Erscheinungen sind, werden dem Mentalen zugerechnet. Das Mentale zeichnet sich dadurch aus, dass wir es irrtumsfrei – also unkorrigierbar – wissen.

Dem steht die physikalische Welt gegenüber, von der wir nur grundsätzlich fehlbares Wissen haben können. Sie ist Gegenstand der empirischen Wissenschaft. Da schimmert bereits das Falsifizierbarkeitskriterium des Karl Raimund Popper durch.

Die vom Metaphysischen weitgehend befreite Auffassung von einer Körper-Geist-Trennung lässt sich problemlos an die Drei-Welten-Lehre und den Realismus des Karl Raimund Popper anschließen. Dagegen können auch hartgesottene Naturalisten schwerlich etwas einwenden.

Popper unterscheidet drei Welten oder Universen: „erstens die Welt der physikalischen Gegenstände oder physikalischen Zustände; zweitens die Welt der Bewusstseinszustände oder geistigen Zustände oder vielleicht der Verhaltensdispositionen zum Handeln; und drittens die Welt der objektiven Gedankeninhalte, insbesondere der wissenschaftlichen und dichterischen Gedanken und der Kunstwerke.“ (Objektive Erkenntnis, 1973, S. 123 ff.)

Die erste Welt hat viel Ähnlichkeit mit Descartes‘ physikalischer Welt, von der wir nur irrtumsbehaftetes – wenngleich intersubjektiv prüfbares und damit objektives – Wissen haben können. Dieses Wissen ist der dritten Welt zuzurechnen. Die erste Welt ist die Welt der „Dinge an sich“ und die dritte umfasst die Welt der Dinge, wie wir sie erkennen.

Die zweite Welt beinhaltet alles Mentale, also alles, was wir mittels Introspektion irrtumsfrei erkennen können.

Das Modell Poppers ist dualistisch insofern, als es einerseits die Realität (Welt 1) samt unserer irrtumsbehaftete Kenntnis davon (Welt 3) und andererseits unsere irrtumsfreie Introspektion (Welt 2) unterscheidet. So gesehen ist es dem Dualismus des Descartes ähnlich.

Einen in meinen Augen unwesentlichen metaphysischen Rest hat der Dualismus beider Ausprägungen: Es wird eine nicht prüfbare Realität postuliert, von der uns die Physik fehlbar Kenntnis gibt. Insofern ist Popper Realist.

Denkfalle Geist

Wie bereits angemerkt, reagiert der Naturalist ziemlich erregt auf jede Erwähnung von Geistartigem. Der Verdacht, dass beim Mentalen Übernatürliches im Spiel sein könnte, genügt für Gegenangriffe dieser Art:

- „Einen groben Kategorienfehler beging Popper bei seiner Drei-Welten-Theorie, einer umfassenden, systematische Kategorisierung von allem was ist.“ (Gelesen in einem Naturalisten-Forum)

- „So brauchbar diese Theorie ist, um semantische Missverständnisse aufzudecken und zu vermeiden: Für Poppers dualistische Annahme, dass die (immateriellen) Entitäten der Welten 2 und 3 kausal auf das Geschehen in der Realen Welt 1 einwirken können, gibt es bisher keine wissenschaftlich glaubwürdigen Belege.“ (Naturalisten-Forum)

- Die Drei-Welten-Lehre von Popper ist „ein Monster traditioneller Metaphysik“ (zitiert nach Spektrum der Wissenschaft, 2/2006, S. 100f.)

Möglicherweise wird hier die Welt 3 irrtümlich dem übernatürlich Geistartigen zugerechnet. Für eine solche Zurechnung bietet Popper keinen Anlass. Wenn überhaupt etwas fragwürdig ist, dann ist es die erste Welt.

Dem 2. Einwand liegt ein okkultes Konzept der Kausalität zugrunde. Anscheinend geht der Popper-Kritiker davon aus, dass Kausalität etwas ist, das der Natur eigen ist. Jedoch kommen in den Naturgesetzen Kausalitätsbeziehungen gar nicht vor. Die Kausalitätserwartung ist ein „angeborener Lehrmeister“ und der Kausalitätsbegriff ist erlernt und folglich auch im Wandel begriffen. Er hilft uns, die Welt zu ordnen. Kausalität ist vom Menschen gemacht, genauso wie die Klassifikationen.

Kausalität ist ohne die dritte Welt undenkbar. Das kontrafaktische Schlussfolgern, eine Notwendigkeit bei allen Kausalanalysen von Unfällen, spielt sich innerhalb der dritten Welt ab. Und auch die Versuchsplanungen für physikalische Experimente – also wenn sich die Ursachen nicht nur kontrafaktisch sondern tatsächlich ändern lassen – sind Produkte der Welt 3.

Lassen wir Popper selbst zu Wort kommen: „Die Selbständigkeit der dritten Welt und ihre Rückwirkungen auf die zweite und selbst die erste Welt gehören zu den wichtigsten Tatsachen des Erkenntnisfortschritts.“ („Objektive Erkenntnis“, 1973, S. 136)

Für die Rückwirkung der dritten auf die erste Welt habe ich zwei Beispiele.

- Wäre damals bereits die Theorie der Schwingkreise weit genug entwickelt gewesen (Welt 3), dann wäre von Gray oder Bell vermutlich nicht das Telefon erfunden worden, sondern der Mehrfachtelegraf, und einer von beiden wäre steinreich geworden (Welt 1).

- Der Softwarefehler eines Betriebssystems, ein Objekt der Welt 3, kann weltweit zum Ausfall von Tausenden von Rechnern führen, ein Ereignis in der Welt 1. Dass dieser Fehler in vielen Implementierungen (in der Welt 1) aufgetreten sein muss, um wirksam zu werden, ist nicht zu bestreiten. Dadurch sind es aber nicht gleich viele Fehler geworden, es ist nach wie vor nur einer. Dieser eine Fehler, ein Objekt der Welt 3, ist Ursache (Singular!) der Ausfälle (Plural!). Ein konkretes Beispiel ist der „Millennium-Fehler“ (Y2K-Bug).

Einen frappierenden Fall der Rückwirkung von Welt 3 auf Welt 2 habe ich auf dem Feld der optischen Wahrnehmung gefunden („Sehen ist Glaubenssache“, Ramachandran und Rogers-Ramachandran, Spektrum der Wissenschaft 7/2004, S. 58-60).

Hubbel und Dellen

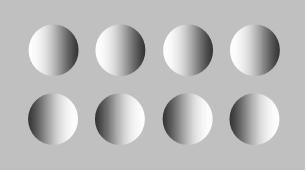

Was Sie hier sehen, ist eine Reihe von vier Hubbeln und eine Reihe von vier Dellen. Ob die Dellen oben sind oder die Hubbel, ist nicht ausgemacht. Ihr Wahrnehmungsapparat kann zwischen zwei Interpretationen dieses Bildes hin und her schalten, und das sogar willentlich. Stellen Sie sich vor, das Licht kommt von links, erscheinen die Hubbel oben und die Dellen unten. Kommt es in Ihrer Vorstellung von rechts, sind die Hubbel unten und die Dellen oben. Es funktioniert am besten, wenn Sie nicht zu nah an das Bild herangehen und die Augen leicht zusammenkneifen.

Die Theorie, dass die gedachte Position der Lichtquelle eine Rolle spielt, ist der Welt 3 zuzurechnen. Die Absicht, das Bild Kippen zu lassen, als auch die daraus resultierende Wahrnehmung gehören zur Welt 2.

Geistartiges und Übernatur

Vom Kampf der Naturalisten gegen vermeintlich Geistartiges war eingangs die Rede. Dieses „Geistartige“, dem der Kampf gilt, ist vom Mentalen, vom Geist im Sinne Descartes‘ oder Poppers deutlich zu unterscheiden. Der Naturalist ordnet das Geistartige der Übernatur zu und entsorgt es zusammen mit dieser. Aber geht das überhaupt? Ich fürchte: nein.

Die Abschaffung der Übernatur geht nach Naturalistenart so: „Geheimnisse im Sinne von uns vorenthaltenen oder verbotenen Wissens gibt es nicht.“ (Gerhard Vollmer, Gretchenfragen an den Naturalisten, S. 25) Dieser Satz ist gleichbedeutend mit: „Alles was wir nicht wissen können, gibt es nicht.“ Folglich gibt es keine Übernatur.

Aber: Halt! Was wir wissen können, können wir nicht wissen. Diese negative Wissensprognose erklärt uns Karl Raimund Popper im Vorwort zur englischen Ausgabe seines Werkes „Das Elend des Historizismus“ folgendermaßen: „Wenn es so etwas wie ein wachsendes menschliches Wissen gibt, dann können wir nicht heute das vorwegnehmen, was wir erst morgen wissen werden.“

Für die negative Wissensprognose wird die Voraussetzung eines „wachsenden menschlichen Wissens“ eigentlich nicht gebraucht. Es genügt der Hinweis, dass sich wissenschaftliche Theorien dadurch auszeichnen, dass sie prinzipiell falsifizierbar sind und „dass wir zwar nach Wahrheit streben, möglicherweise aber nicht bemerken, wenn wir sie gefunden haben“ (Karl Raimund Popper, Vermutungen und Widerlegungen,1963/1994, S. 329). Damit ist auch der – höchst unwahrscheinliche – Fall abgedeckt, dass das Wissenswachstum ein Ende findet. Auch darüber können wir aus kritisch rationaler Sicht nichts wissen.

Also: „Wir können nicht wissen, was wir (künftig) wissen werden“. Äquivalent dazu ist der Satz „Was wir wissen werden, können wir nicht wissen“. Jetzt kommt nur noch ein kleiner Schritt. Wenn ich schon nicht weiß, was ich in Zukunft wissen werde, dann habe ich erst recht nicht das mögliche Wissen, das sich auf allen möglichen Pfaden ergäbe, die die Wissenschaft nehmen könnte. Damit kommen wir zu meiner Version der negativen Wissensprognose: „Was wir wissen können, können wir nicht wissen.“ Das klingt absurd, ist es aber nicht.

Da wir aufgrund der negativen Wissensprognose nicht wissen können, was wir wissen können, können wir auch nicht wissen, was es alles gibt, und schon gar nicht, was es alles nicht gibt. Insofern hängt Vollmers Satz in der Luft.

Natur und Übernatur lassen sich mit dem momentanen Wissen nicht dingfest machen. Es gibt jede Menge von noch nicht Gewusstem, das sich als Geistartiges ausgeben kann. Wir werden das Geistartige nicht los, wir können es drehen und wenden wie wir wollen.

Die Strategie, Anomales durch den Verweis auf die Nichtexistenz der Übernatur oder des Geistartigen loswerden zu wollen, muss aus grundsätzlichen Erwägungen heraus erfolglos bleiben. Für den Skeptiker ist die Berufung auf Geistartiges Grund für Argwohn, nicht jedoch für sofortige Verdammung. Darin unterscheidet er sich vom Pseudoskeptiker.

Nachtrag am 16.11.2018: Dieser Versuch über das Geistartige ist eine Annäherung an den viel benutzten Begriff: Geistartig nenne ich etwas, das eine Wirkung haben soll und das sich gleichzeitig der Beobachtung entzieht, gerade so, wie die Kölner Heinzelmännchen. Solche Spekulationen über Geistartiges sind im Geist, ganz unmetaphysisch und irrtumsfrei. Was aber alles dem Geistartigen, dem Metphysischen also, zuzurechnen ist, hängt auch vom Wissensstand ab. Lukrez‘ Lehrgedicht „Über die Natur der Dinge“ aus dem ersten Jahrhundert vor Christus (übertragen und kommentiert von Klaus Binder, 2014) stellt den Atomismus vor, der nach meiner Auffassung damals noch dem Geistartigen zuzurechnen wäre. Heute wissen wir mehr; die Vorstellung von den Atomen hat das Geistartige abgelegt und den Weg in unser Wissen gefunden.

Rückseite des Dollarscheins (Greenback)

Rückseite des Dollarscheins (Greenback)